開館8カ月でLINE友だち2000人超! チケットfor LINE Hybridで実現したペーパーレスと地域連携〜ボッシュ ホール (都筑区民文化センター)

導入事例

営業時間 09:00~17:00(土日祝日除く)

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の波は文化施設にも広がり、美術館や博物館においても急速に関心が高まっています。チケット発行や展示解説、情報発信の在り方はもちろん、資料の保存や人材育成まで、あらゆる領域でデジタル化の可能性が注目されています。

本記事では、美術館DXの基礎知識から具体的なメリット、事例、そして進め方までを網羅的に解説します。

これからDXに取り組もうとする方や、より良い来館者体験を提供したいと考える担当者の方に向けて、実践的なヒントをお届けします。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、業務プロセスやサービス、組織全体を根本から変革し、社会やビジネスの在り方をより良くしていく取り組みを指します。単なるIT化や業務の効率化とは異なり、組織のあり方そのものを見直す変革である点が特徴です。

たとえば、データ活用による意思決定の高度化、クラウドを用いた運用体制の柔軟化、ユーザー体験を重視したサービス設計などが挙げられます。これにより、顧客価値の向上や新たな収益モデルの構築を実現することが可能となります。

民間企業ではすでに多くの業界でDXが進んでいますが、近年では公共機関や文化施設においても、利用者の多様化や運営環境の変化に対応するため、DXの重要性が高まっています。美術館や博物館といった文化施設もその例外ではなく、アートの世界においても、デジタルの力を活かした新しい価値提供が求められているのです。

美術館や博物館といった文化施設も、社会全体のデジタル化の波を受け、大きな転換期を迎えています。

単にデジタルツールを導入するだけではなく、来館者との新たな関係性を築き、施設の持続的な価値を高めていくためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)が不可欠です。

ここでは、美術館におけるDXがなぜ今求められているのか、制度や社会動向とあわせてその背景を整理します。

インターネットやスマートフォンの普及により、私たちの生活はあらゆる場面でデジタル化が進んでいます。情報の取得から予約、決済、ナビゲーションに至るまで、オンラインでの利便性が当たり前となった今、文化施設にも同様の対応が求められています。

美術館や博物館においても、来館前の情報収集やチケットの事前予約、音声ガイドや展示解説の多言語対応といった利用者ニーズが多様化しています。これに応えるためには、単なる設備の導入ではなく、運営全体にデジタル技術を取り入れ、利用者にとっての体験価値を高める視点が不可欠です。

DXは、こうした変化に柔軟に対応し、より魅力ある文化体験を提供する手段として、極めて重要な役割を担っています。

2022年に施行された改正博物館法では、博物館が果たすべき役割として、地域における教育・学習・調査研究の拠点であるとともに、ICTの活用や情報発信機能の強化が明記されました。

この改正により、デジタル技術の導入が制度面でも重視されるようになり、各施設においても取り組みが加速しています。

たとえば、収蔵資料のデジタルアーカイブ化、バーチャル展示の公開、来館者データの活用など、ICTを活かした新たな運営が求められています。制度として位置づけられたことで、補助金や支援制度も充実し、DXに取り組むインセンティブが整備されつつあることも注目すべき点です。

日本政府は「デジタル田園都市国家構想」や「文化芸術推進基本計画」などの政策において、文化分野のDX推進を明確に掲げています。

特に地方創生や観光振興の観点からは、美術館・博物館の果たす役割が再評価されており、デジタル技術を活用したコンテンツ発信や地域資源との連携が重要視されています。

文化庁も「文化資源のデジタル・ミュージアム化」などを推進し、国を挙げて文化施設のDXを後押ししています。これにより、美術館は単なる展示の場にとどまらず、情報発信拠点や交流・学びの場として、より広い社会的意義を担う存在へと進化することが期待されています。

DXは単なる業務のデジタル化にとどまらず、美術館の運営や利用者体験を大きく変える可能性を秘めています。実際に導入を進めた施設では、業務効率の向上や資料保存の強化、新たな収益機会の創出など、さまざまな成果が現れはじめています。

ここでは、美術館にとってDXがもたらす具体的なメリットについて見ていきましょう。

DXの導入は、美術館の現場で働くスタッフの業務負担を軽減し、運営の効率化を図るうえで大きな効果を発揮します。たとえば、来館者の予約や入館手続きのデジタル化により、受付業務の手間が削減されるほか、展示案内や音声ガイドをアプリで提供することで案内業務の一部を代替することも可能です。

また、館内の空調や照明、セキュリティなどの設備管理をIoTで一元管理することで、従来は個別に対応していた業務を遠隔・自動で制御できるようになり、限られた人員でも高品質なサービス提供が可能になります。業務の標準化や見える化にもつながるため、属人化の解消や研修コストの削減にも寄与します。

美術館にとって収蔵品や資料の保護は最重要課題のひとつです。DXの活用によって、デジタルアーカイブを整備することで、物理的な劣化リスクを回避しながら、貴重な文化財や作品を後世に伝えることが可能になります。

さらに、デジタル化は災害時の備えとしても有効です。地震や火災、水害などの有事においても、デジタルで記録された情報は安全に保管・復元できるため、館としての知的資産を守ることができます。

保存と公開のバランスを取りながら、より広範な利用促進につなげることも、DXならではの強みです。

DXは、展示や来館という従来の枠を超えた新たな収益機会の創出にもつながります。

たとえば、オンラインでのバーチャル展覧会や、過去の展示をアーカイブとして有料配信するなど、デジタルコンテンツを活用したマネタイズが可能になります。

また、データを活用した来館者分析やマーケティング施策により、より効果的な集客やリピーター育成も実現できます。クラウドファンディングやオンラインショップなど、既存の枠を超えた運営モデルを構築することも、DXのもたらす大きなメリットです。

デジタル基盤が整うことで、美術館単体ではなく、他の文化施設や教育機関、地域行政との連携もより容易になります。

たとえば、収蔵データベースを共通仕様で整備することで、他館との共同企画展や研究交流を円滑に進めることができます。また、学校教育や生涯学習との連携においても、オンライン授業やデジタル教材の提供など、柔軟な連携が可能になります。

こうしたネットワーク化は、美術館の社会的な役割を拡張し、地域全体の文化力向上にもつながるでしょう。

美術館DXの重要性が広く認識されるようになるなかで、各地の美術館や博物館では、さまざまな創意工夫に富んだ取り組みが実践されています。

デジタル技術を活用することで、利用者との接点を広げるだけでなく、業務の効率化や地域発信、教育への応用など、多面的な効果が生まれています。

ここでは、実際に行われている具体的な事例をいくつか紹介します。

2023年度、北海道大学総合博物館を中心に複数の博物館や動物園が連携し、大規模なデジタルアーカイブプロジェクトを実施しました。現生生物や古生物、考古資料など多分野にわたる3Dデータや画像が「みんなの博物館」で公開され、地域の文化資産を可視化・保存。

さらに、撮影技術の研修やYouTubeでの情報発信など、人材育成や普及活動にも力を入れています。資料保存だけでなく、教育や地域連携にもつながった事例です。

参考:No.1 多館種連携による非公開資料のデジタル化とオンライン公開による博物館展示機能のDX推進業務

2024年4月、吉祥寺のGALLERY ZENONでは「北条司展」の開催にあわせ、LINE連携型の入場管理サービス「HINORI」を導入しました。チケット販売の知見がなかった運営側にとって、手数料の安さや多様な決済方法、LINEによる告知・配信機能が決め手となりました。

QRコードによる入場はスムーズで、スタッフからも管理画面の使いやすさや売上レポートの即時出力などが高く評価されています。今後も継続的にHINORIを活用し、ギャラリー全体のDXを進めていく予定です。

参考:新たな挑戦にHINORIが選ばれた理由 ─「北条司展」で初めて導入された利便性と未来の可能性|GALLERY ZENON

東京富士美術館は、過去に開催した収蔵作品による企画展を題材に、ジャパンサーチのギャラリー機能を活用してオンライン展覧会を作成しました。

このオンライン展覧会は、ポスターに掲載したQRコードからアクセスできるようになっており、地域の文化資源を広く発信する手段として注目されています。

参考:鴨木年泰|「デジタルアーカイブ」「ミュージアムDX」のゴールの先にあるもの──ミュージアムの活動領域の拡張を目指して – artscape

館内での展示解説をスマートフォンやタブレットで提供する「デジタルガイド」も、来館者の満足度向上と学芸員の業務支援に貢献しています。QRコードやNFCを活用し、展示作品の前でその場に応じた解説コンテンツを視聴できる仕組みにより、より深い鑑賞体験を提供できます。

上田市立美術館では、エプソンと協力して所蔵品を高解像度でデジタルデータ化し、鑑賞補助アプリを製作しました。このアプリは、来館者がスマートフォンやタブレットを通じて作品の詳細情報を閲覧できるように設計されており、学芸員の解説を補完する役割を果たしています。

参考:上田市立美術館の事例からMuseumDXを考える。美術館関係者向けのオンライントークショーと展覧会を開催へ |美術手帖

DXを進めたいと思っても、「何から手をつけるべきか分からない」と感じる美術館・博物館の担当者も少なくありません。成功するDXには、段階的な進め方と、館内外の連携を意識した計画が欠かせません。

ここでは、美術館がDXを具体的に進めていくための基本的なステップと、押さえておきたい視点について解説します。

DXを推進するにあたって、まず重要なのは現状の課題や強みを正確に把握することです。

来館者の行動傾向や館内業務の流れ、システム環境の整備状況などを洗い出し、自館が抱える課題を可視化します。そのうえで、DXによって何を実現したいのかを明確にすることが求められます。

たとえば、「来館者の利便性向上」「収蔵資料の保全強化」「広報力の拡充」など、具体的な目標を設定することで、導入する技術や進め方に一貫性が生まれ、ブレのない施策立案が可能になります。

DXは一足飛びに進めるものではなく、小さな取り組みから段階的に始めることが成功の鍵です。最初から全館一括でシステムを導入するのではなく、まずは来館者アンケートのデジタル化や、SNSでの情報発信の強化といった低コストで始められる施策から着手するとよいでしょう。

これにより、実運用での課題を早期に発見でき、改善を繰り返しながらノウハウを蓄積することができます。現場の理解や協力も得やすく、成功事例を積み重ねることで次のステップへとスムーズに進む土台が築けます。

DXは一部の担当者だけで完結するものではありません。館内のすべての部門や職員が、自分ごととして関わることが重要です。そのためには、初期段階から関係者を巻き込み、プロジェクトの目的やメリットを丁寧に共有することが欠かせません。

同時に、業務ごとに役割を明確化し、それぞれの専門性を活かして協力体制を整えることが求められます。

たとえば、学芸員は展示内容と連動した情報発信を担い、広報担当はSNS運用を支援するなど、部門をまたいだ連携がDXの推進力となります。

デジタル化を進めるうえで避けて通れないのが、著作権や肖像権といった権利処理の問題です。特にオンライン展覧会やデジタルアーカイブでは、画像や映像、解説文などに関して、適切な利用許諾を得ることが必要不可欠です。

また、データの取り扱いや個人情報保護など、館内外に関わるリスクを適切に管理するためのガバナンス体制の整備も重要です。

情報セキュリティの基準を明確にし、関係者全体で共通のルールを運用していくことが、持続的かつ信頼されるDX推進の基盤となります。

美術館DXを形だけの取り組みに終わらせないためには、実行プロセスや組織体制にも目を向ける必要があります。技術やシステムを導入するだけではなく、現場に根づかせ、継続的に発展させていくための工夫が求められます。

ここでは、DXを確実に成果へとつなげるために意識したい4つのポイントを紹介します。

DXを推進する際には、いきなり大規模なシステム導入を目指すのではなく、小さな取り組みから始める「スモールスタート」が現実的かつ有効なアプローチです。

たとえば、SNSによる情報発信や、来館者アンケートのデジタル化など、すぐに取り組めることから手をつけることで、現場の理解と協力を得やすくなります。

スモールスタートで得た知見を活かし、段階的に範囲を広げていくことで、無理なく全体のDX推進へとつなげることができます。小さな成功体験を積み重ねることが、職員の意識変革や組織としての自信にもつながります。

DXの手段が目的化してしまうと、導入しただけで満足してしまい、利用者にとって本当に価値のある変革にならない可能性があります。常に「なぜこの取り組みを行うのか」「誰に、どのような体験を提供したいのか」を意識することが重要です。

来館者の視点に立ち、利便性や満足度を高めることを主眼に置いた取り組みを進めることで、美術館の価値を高めるDXが実現します。

また、施策ごとに効果検証を行い、データに基づいて改善を図ることも成功には欠かせません。

DXは部署や職種の垣根を越えて進める必要があるため、館内での連携体制を強化することが求められます。学芸員、事務スタッフ、IT担当など、それぞれの役割を明確にし、互いに協力し合う文化を醸成することが大切です。

また、外部のベンダーや自治体、他の文化施設との連携もDX推進においては大きな力になります。外部リソースをうまく活用しながら、館内の負担を抑えつつ、持続可能な形での変革を目指す視点が求められます。

どれほど優れたシステムやツールを導入しても、それを使いこなす人材がいなければDXは形骸化してしまいます。そのため、美術館の運営に関わるスタッフのデジタルリテラシー向上や、専門知識を持つ人材の採用・育成は不可欠です。

研修や外部セミナーの受講、ITスキル習得の支援など、職員の成長を促す仕組みを整備することで、長期的に見てもDXを内製化できる組織づくりにつながります。加えて、若手職員の提案を積極的に取り入れる風土をつくることも、デジタル変革の推進力となるでしょう。

美術館におけるDXは、単なるデジタル技術の導入にとどまらず、来館者の体験をより豊かにし、施設の運営を持続可能なものへと変革するための重要な取り組みです。社会全体のデジタル化や制度改正、国の文化政策とも連動する形で、その必要性と期待はますます高まっています。

具体的には、SNSやオンライン展覧会を通じた情報発信、チケットのデジタル化、デジタルガイドの導入など、利用者とより深くつながるための手段が広がっており、現場の業務効率化や新たな収益源の創出にもつながっています。

こうした変革を成功させるためには、小さな一歩から着実に進めていくこと、常に目的と利用者のニーズを意識すること、そして職員全体で支え合う協力体制と人材育成が不可欠です。

美術館DXは、文化資源を未来に伝え、より多くの人々と芸術をつなぐための鍵となります。これからDXに取り組もうとする方々にとって、本記事がその一助となれば幸いです。

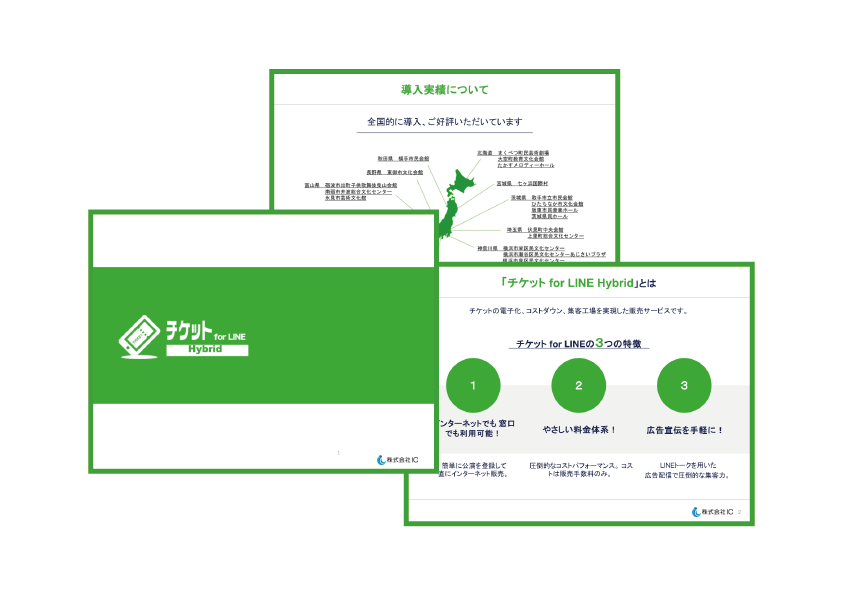

チケットfor LINE Hybird に関するすべての情報を1冊にまとめた資料です。

チケットfor LINE Hybrid の機能や活用事例を紹介しています。